カロチャ刺繡 (ハンガリー語: Kalocsai hímzés) は、ハンガリーのカロチャで伝統的に行われている、花などの植物を主要なモチーフとする色鮮やかな刺繡である。バラなどの地元の植物を色のついた糸で刺繡するもので、レース模様もよく使われる。衣類やテーブルクロス、タペストリーなどの小物や装飾品に広く用いられる。ハンガリーの民芸の伝統の中でも、世界的に最もよく知られているもののひとつである。

特徴

ハンガリーは伝統的に刺繡が盛んで、マチョー刺繡など全土にそれぞれ地域ごとの特徴を有した刺繡が分布している。カロチャ刺繡はバーチ・キシュクン県にあり、「刺しゅうとパプリカの町」として知られているカロチャとその周辺の村々で伝統的に行われていたものである。ハンガリー刺繡は一般的に非常に手間がかかるもので、カロチャ刺繡を施した民族衣装を手作りで一式作るには半年程度かかることもあるという。

カロチャ刺繡は力強さと繊細さをあわせもっていると言われる。植物が主要なモチーフで、「カラフルで大胆な花模様」が特徴である。平たく表面がすべすべとした刺繡ではなく、模様を刺した部分が表面から浮き上がっていて、「花のふっくら感」が他のハンガリー刺繡との違いのひとつと言われる。モチーフはハンガリーでよく見かける植物が多く、さまざまな種類や形のバラ、チューリップ、カモミール、マーガレット、スミレ、オトメギキョウ、パプリカ、麦の穂、ブドウなどが用いられる。キリスト教的な生命の樹の概念をヒントに、1本の木からあらゆる植物が生えるようなデザインも好んで用いられる。この他のカロチャ刺繡の大きな特徴としては、カットワークによるレース模様の使用があげられる。

手法

カロチャにおいては色鮮やかな花のモチーフを用いた絵や刺繡が古くから女性によって制作されている。19世紀の中頃になるまでは、染色技術があまり発達していなかったため、白い生地に白い糸で刺すという白一色の刺繡であった。色を使う場合は布地に穴をあけてほつれないようにかがり、そこに色がついたリボンを通すということを行っていた。その後、コライカロチャと呼ばれる1~2色の単純な刺繡が作られるようになった。この頃は赤、青、黒などが主に使用される色であった。さらに染色技術の発展とともに複雑化して、20世紀には多色の図案である現在知られているようなカロチャ刺繡になった。カロチャ刺繡の植物モチーフの多くは、ピンガーラーシュと呼ばれるカロチャの壁画や食器類に描かれる絵など、現地の他の民芸品と共通している。

使用される糸は日本で一般的な刺繡糸よりも太いものが多い。撚りのしっかりとした、日本の8番よりやや太めくらいの糸を1本取りで使う。植物の模様はほぼサテンステッチで作る。細い茎の模様などはアウトラインステッチも使用する。通常、刺繡用の木枠は用いず、「花は中心から外にむかって、葉っぱは下から上にむかって」刺す。「サテンのような光沢感と少し盛り上がったような立体感」が出るように刺繡を行う。花模様の配置についてはシンメトリカルにすることもあれば、あまり対称ではない配置にすることもある。

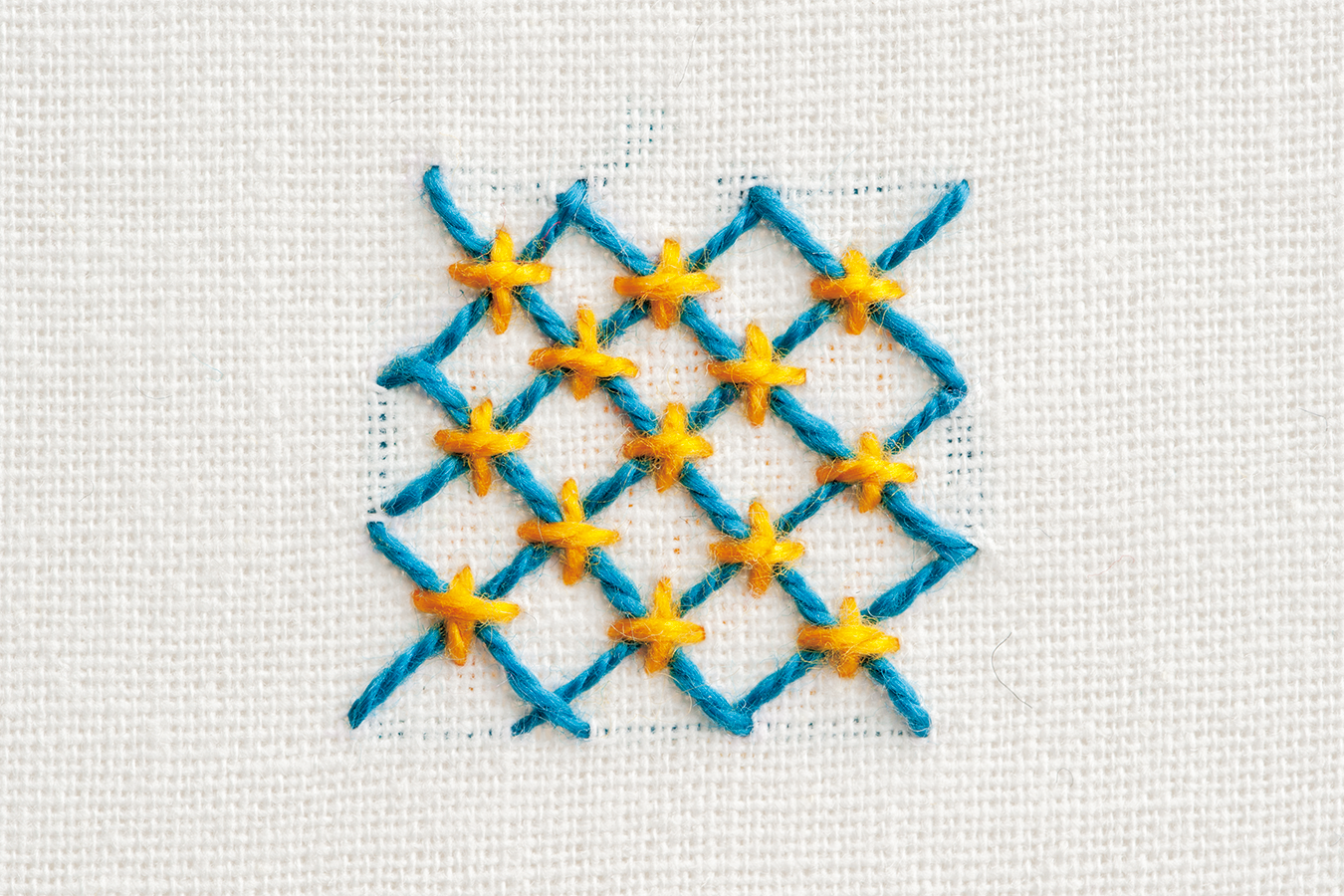

模様を手で刺す他、リシェリューと呼ばれるミシンを用いたカットワークとステッチのレース模様が特徴である。かつてはレース模様も手でかがって作っていたが、のちにミシンを使うのが普通になった。ハンガリーではこのリシェリュー専門のミシンも売られている。これは「生地を前に送らないように改造された」タイプのミシンであり、この行程では丸い木枠を使用する。花の模様とレース模様は別に作成するもので、ひとりで全てをこなすのではなく、パートナーと組んで手刺繡とミシン刺繡をそれぞれ担当することもある。花模様を作ってからミシンで仕上げる。模様を手で刺した生地から、空白にしたい箇所をはさみで切り取った後、ミシンで縁取りをして複雑なレース模様を作る。幾何模様、植物、車輪などの模様が好まれる。この行程で生地に張りが出るようになる。

使用と普及

カロチャ地域ではブラウスやスカート、エプロン、ボンネット、テーブルクロス、タペストリー、クッションなど、さまざまな日用品に刺繡をあしらう。結婚式などでは刺繡の入った民族衣装を着用する。プリーツスカートなどに刺繡で模様を入れる習慣があり、若者は赤やピンクなど派手な色で刺繡をした衣装を着る一方、年配の既婚女性は寒色系の刺繡の衣類を着ることが多い。女性の衣装の場合はブラウスの上に着るベストやエプロンなどにもカロチャ刺繡をほどこし、組み合わせて着る。スカートやベスト、帽子などの民族衣装は前側だけではなく、後ろ側にも刺繡を施す。既婚女性は頭にリボン飾りを着用しない。こうした既婚女性の着る衣類は暗めの色合いになるため「哀しみのカロチャ」と呼ばれることがある。この種のカロチャは品がよく落ち着いた配色であると言われている。

カロチャ刺繡の担い手は庶民の女性が中心であったが、かつては作品から「作り手である女性の身分」などが判別できたという。20世紀の後半頃までは、カロチャ地域の若い女性は多くが刺繡の技術を身につけていた。花嫁支度として家具や衣類に刺繡をし、作った作品を「チューリップの箱」と呼ばれる長持に入れて婚家に持って行く習慣があった。かつてはこのような刺繡の作品は「清潔の間」を示す「ティスタ・ソバ」という一室を装飾するのに用いられた。

民芸品としては19世紀の中頃になってからよく知られるようになった。それまでは農閑期に趣味と実益をかねた作業として刺繡が行われていたが、19世紀末には商品として作られるようになっていった。ブダペストのイベントでカロチャの人々が刺繡の民族衣装を着てダンスを踊る機会などがあり、そうしたことをきっかけに注目されるようになったという。観光用の土産物屋などでも人気商品としてよく売られている。伝統的なカロチャ刺繡ではさまざまな植物が密にひしめきあうようなデザインが好まれるが、土産向けのものなどにはあっさりとひとつだけ模様をあしらうようなものもある。青色系の刺繡が海外の観光客に人気があるという。

21世紀には「ハンガリーを代表する刺繡のひとつ」であり、「ハンガリー民芸の象徴」と言われるようになった。レトロブームの一環としてカフェなどの店員がカロチャ刺繡の衣類を着用するようになる一方、刺繡ができる人口は減っている。ハンガリーのファッションデザイナーの間で、カロチャ刺繡のモチーフを取り入れた衣服を作る動きもある。2017年にドバイのブランドであるオール・シングス・モチがハンガリーコレクションを発表した際には、カロチャ刺繡のモチーフが使用された。

日本における使用

カロチャの刺繡やレースは比較的日本でもよく知られていると言われている。このため、カロチャ刺繡の絵柄が日本においてもハンガリーらしさを示すものとして使われることがある。2014年にキリンビバレッジが世界のKitchenからシリーズの一環として、ハンガリーの食文化をもとに開発した「とろとろ桃のフルーニュ」をリニューアル発売した際には、パッケージにカロチャ刺繡の模様が使用された。2019年には日本とハンガリーの外交関係成立より150年が経過したのを記念する切手が日本で発行されたが、その中にはハンガリー文化を代表する意匠のひとつとしてカロチャ刺繡の模様の切手が含まれていた。

保存と展示

カロチャの暮らしに関する展示を行っているヴィスキ・カーロリィ博物館や、現地の古民家であるターイハーズ(民俗関係のものを展示する博物館)でカロチャ刺繡の保存や展示を行っている。カロチャの大聖堂をはじめとする教会の祭壇などにもカロチャ刺繡が飾られている。

刺繡をはじめとするカロチャの民芸は2010年にハンガリーの無形文化遺産リストに登録された。パプリカ祭りをはじめとして、刺繡をあしらった民族衣装を着用して出席する祭りも開催されている。UNESCOの無形文化遺産であるハンガリーのターンツハーズでは、カロチャ地域の人々は民族衣装として刺繡の衣服を身につけて踊る。

脚注