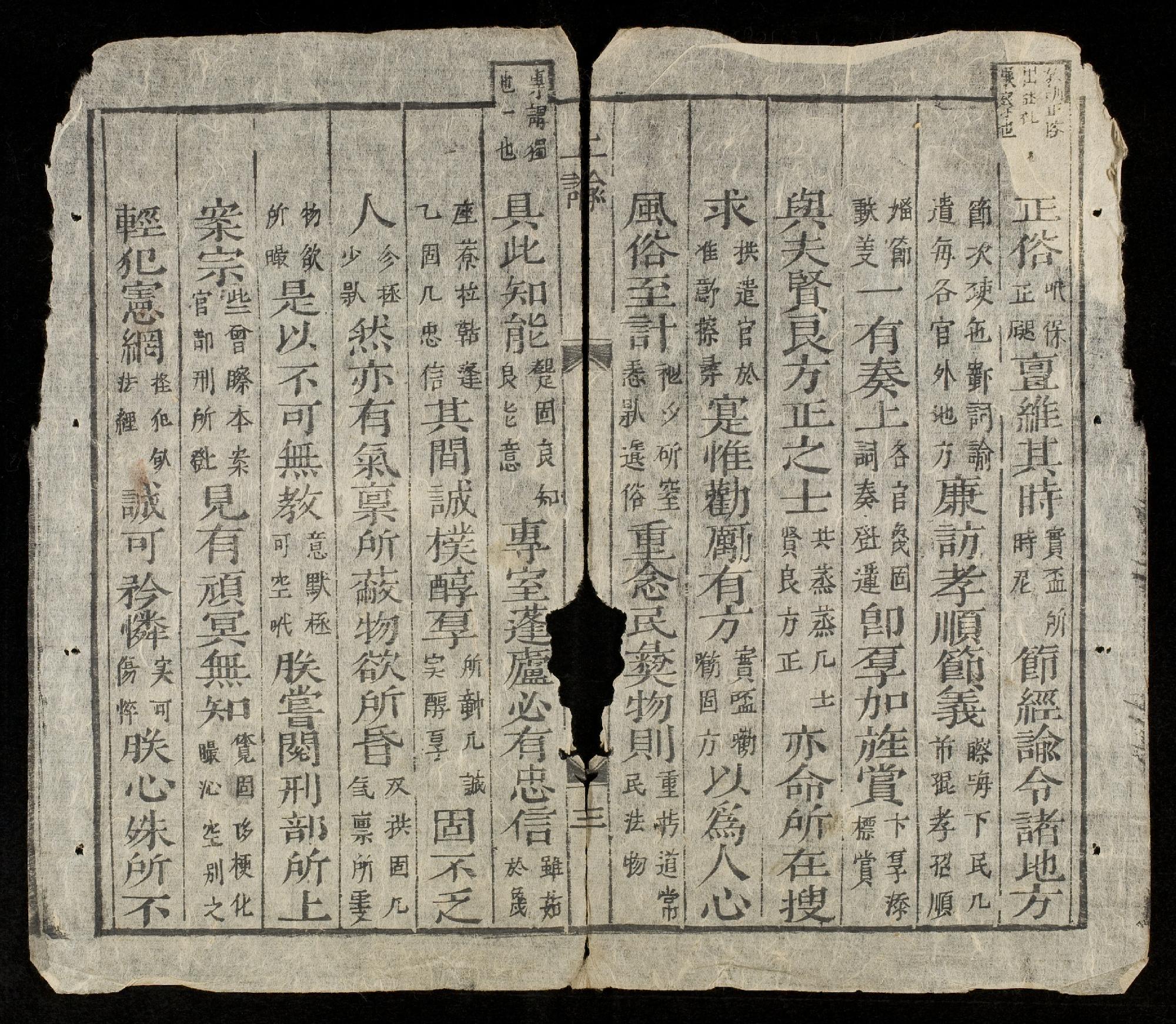

上諭(じょうゆ)

- 君主が臣下に諭し告げる文書

- 日本国憲法施行前の日本において天皇の言葉として記された法令の裁可・公布文。本稿で後述

上諭(じょうゆ、旧字体:上諭󠄀)とは、日本国憲法の施行前の日本において、天皇が法律、勅令または皇室令を裁可し公布する際に、その頭書に天皇の言葉として当該法令を裁可し公布する旨を記した文章のことである。

運用

当初は公文式(明治19年勅令第1号)に上諭に関する規定があったが、それに代わり公式令(明治40年勅令第6号、こうしきれい)が制定され、その後は公式令の規定により上諭を付されることになる。その後、日本国憲法の施行日(1947年5月3日)に公式令は廃止された。日本国憲法下においては天皇による裁可はなされないため、上諭に代わって公布文が置かれる。

大日本帝国憲法の上諭は、前文としての性質を有し憲法典の一部を構成するとされていたが、大日本帝国憲法の施行の前に成立した法令において施行期日を上諭で定めたものがあるが、これら以外の上諭の多くは単なる裁可および公布を示す文であり、法令の一部を構成しないとされていた。そのため、通常の法令集等では上諭の記載が省かれることが多い。また、法令の一部改正により上諭を改正することはないため、上諭に記載された件名と、その後の改正後の内容や題名との間に不一致が生じる場合がある。法令の全部改正が行われた時のみ、これまでの上諭は全部改正法令の上諭または公布文に置き換えられる。

上諭の文例

なお、1946年(昭和21年)以降の上諭は、これまでカタカナ使用の文語体から、ひらがな使用の口語体に切り替えている。(皇室典範及び増補と皇室令は最後までカタカナ使用の文語体のままである。)

- 法律

- 「朕󠄁帝󠄁國議會ノ協贊ヲ經タル○○○(ここには法令の件名が入る)ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁布セシム」

- 「朕は、帝国議会の協賛を経たる○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」

- 勅令

- 「朕󠄁○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁布セシム」

- 「朕は、○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」

- 緊急勅令

- 「朕󠄁茲ニ緊急󠄁ノ必要󠄁アリト認󠄁メ帝󠄁國憲法第八條第一項ニ依リ○○○ヲ裁可シ之ヲ公󠄁布セシム」

- 皇室令

- 「朕󠄁○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁布セシム」

この他にも、枢密院の諮詢を経ているのならば「枢密顧問の諮詢を経て」、勅令の場合、貴族院の議決を経ているのならば「貴族院ノ議決ヲ経テ」、皇室令の場合、皇族会議の諮詢を経ているのならば「皇族会議ノ諮詢ヲ経テ」を「朕」と「件名」の間に追加していく。

大日本帝国憲法における上諭

日本国憲法における上諭

1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法には、上諭が付されている。これは、公式令3条1項の定めに基づく。また、この上諭は、同条2項に定められた通りの形式も整えられている。

なお、日本国憲法に付された上諭は、大日本帝国憲法に付された上諭と異なり、裁可・公布文であり憲法の一部を構成しない。

上諭の内容は、日本国憲法の制定が大日本帝国憲法第73条の改正手続に従って行われたことを示している。

ここで、日本国憲法は前文・第1条で国民に主権があることを定めるのに対して、大日本帝国憲法では主権が天皇にあると解されているため、主権者の異動を伴う改正により大日本帝国憲法と日本国憲法との間に連続性を保つ形となっている。

これは憲法の改正には限界がないとする見解(憲法改正無限界説)に分類される。 なお、主権の所在の異動は改正の限界を超えるとする見解(憲法改正限界説)を支持する一部の学者により八月革命説が唱えられたが、国民の支持を得られたとはいえず、また歴史学上日本国憲法の制定を革命とは定義していない。

脚注

関連項目

- 御名御璽