原 在明(はら ざいめい、安永7年8月1日(1778年9月21日) - 天保15年6月15日(1844年7月29日))は、江戸時代後期に活躍した絵師。名は初め近義、のちに在明。字は子徳、号に写照。

略伝

原派の絵師・原在中の次男として京都で生まれる。兄の原在正は早熟で画技に優れていたこともあり、在明は寛政3年(1791年)までに縫殿寮史生の地下家・伊勢家に養子に出される。養家で同年10月26日に正七位下に叙され、同5年(1793年)10月10日若狭目に任じられ、同12年(1800年)7月24日従六位下に進む。享和4年(1804年)2月7日に在明に改名、文化3年(1806年)兄在正が勘当されたため、在明が原家の2代目を継いだ。それからまもなく、養家の家名も伊勢から原に変えている。文化4年(1807年)には江戸や日光へ下っており、同年8月19日の永代橋落橋事故では、近くにいたが幸い難を免れている。天保4年(1833年)10月、東大寺別当勧修寺門跡・済範入道親王の近習として、正倉院開封に立ち会い、宝物の記録図制作を行った(現在宮内庁書陵部蔵)。

天保5年(1834年)12月22日史生と官位を辞め、同日改めて正六位下に叙され、内舎人に任じられた。同年在明は、春日大社の式年造替で御用を務める「春日絵所」職の株を、同じ京絵師・勝山琢山から第三者の手を経て45両で譲り受けており(ただし名義は在照)、これが正六位下・内舎人叙任に作用した可能性がある。春日絵所は、在明以後も原家に引き継がれる。翌6年(1835年)大和介を兼任するが、これには父・在中の強い意向があり、春日絵所獲得と合わせこの頃の原家の大和志向がうかがえる。天保7年(1836年)には内匠大允も兼ね、同11年(1840年)孝明天皇立太子に伴い啓内舎人に補され、同13年(1842年)正六位上に進んだ。有職故実を松岡辰方と山田以文に学び、故実に精通した。天保15年(1844)没、67歳。

在明には実子・在謙がいたが別の地下官人・右馬寮大島家に養子に出しており、養子の原在照が跡を継いだ。こうした変則的な相続の理由は、地下官人の養子となることで家格の向上を図り、宮中や貴族社会での地盤を固めて、絵の御用を獲得するためだと考えられる。また絵を発注する側にとっても、画技は無論無視できない要素だが、それと同じくらい家格や由緒も重要で、原家の選択は多くの絵師がひしめく京都で生き残るための一つの方策といえる。

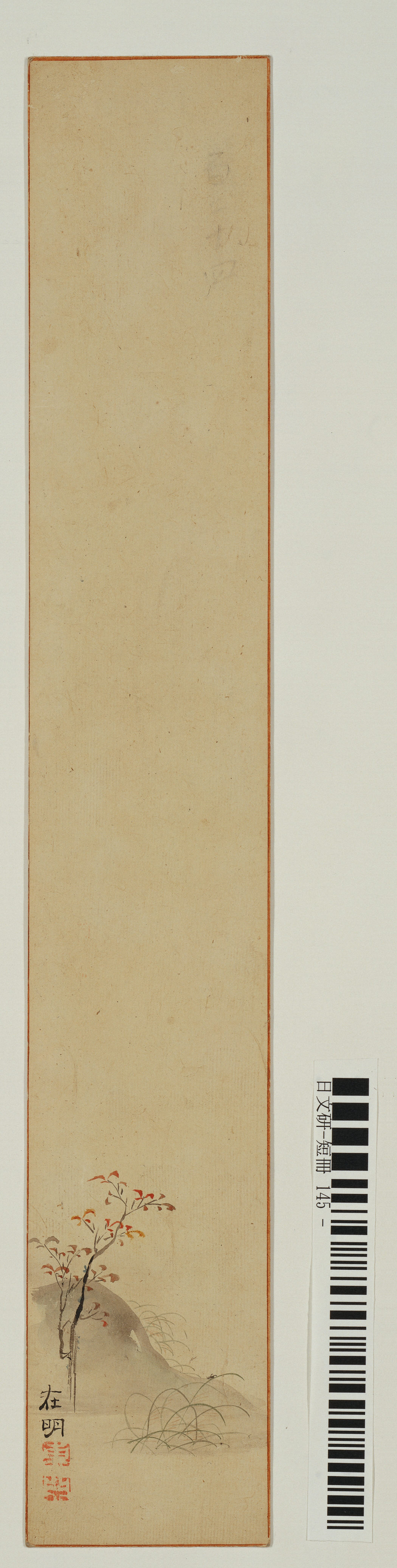

代表作

脚注

注釈

出典

関連文献

- 京都府立総合資料館, 原在中『原在中とその流派 : 京都画派の名家』京都府立総合資料館友の会、1976年。https://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I065157056-00。

- 福田道宏「近世後期「春日絵所」考:天保5年、原在照への「絵所」職株譲渡をめぐって」『美術史研究』第39巻、早稲田大学美術史学会、2001年、41-64頁、ISSN 05235871。

- 福田道宏「天保十一、二年の京都東本願寺御殿障壁画制作:原在明『万記』の記事と文政度再建とのかかわりをめぐって」『京都造形芸術大学紀要』第12号、京都造形芸術大学、2007年、114-127頁。

- 福田道宏「文化四年、原在明の江戸下向と享和・文化年間、原家の動向」『京都造形芸術大学紀要』第17巻、京都造形芸術大学、2013年11月、122-141頁、CRID 1050845763474546432。

- 「江口恒明 「禁裏御用とと絵師の「由緒」・「伝統」」"」『『天皇の美術史 5 朝廷権威の復興と京都画壇:江戸時代後期』』吉川弘文館、2017年。ISBN 9784642017350。全国書誌番号:22876240。