八幡朝見神社(はちまんあさみじんじゃ)は、大分県別府市朝見二丁目に鎮座する神社である。別名朝見八幡宮。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。

祭神

大鷦鷯尊(おおさざきのみこと、仁徳天皇)、誉田別命(ほむだわけのみこと、応神天皇)、足仲彦命(たらしなかつひこのみこと、仲哀天皇)、気長足姫命(おきながたらしひめのみこと、神功皇后)を祭神とする。

なお、社地内には菅原道真を祀る天神社、倉稲魂(うかのみたま)を祀る稲荷社、市杵島姫(いちきしまひめ)を主神とする厳島社、祖神を祀る天祖社が合祀されている。

歴史

建久7年(1196年)、大友能直が豊前・豊後の守護となり豊後に入国したときに、鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請して創建されたものと伝えられ、以来、大友氏の崇敬を受けた。創建の際、神輿の供をして着任した鶴岡八幡宮の神職、福田土佐守源高政が当社の神主となり、以降高政の子孫が奉職し、姓を福田から神(こう)に改めて現在に至る 。

八幡朝見神社初代、福田土佐守源高政は福田出羽守源有治の三男とされ、源親治の孫にあたる。

当初は龍ヶ岡(現在の別府市上原町一の出)に社地があったが、鶴見岳の噴火により社地が崩壊したため、現在地に遷座した。遷座は正平3年/貞和4年(1348年)のこととされるが、史料不詳である。正平3年/貞和4年(1348年)には、能直により建立又は大友氏時により建立・再建された豊後国内の八幡社のひとつとして、豊後八幡七社に数えられた。

文禄2年(1593年)に大友氏が改易されその庇護を失ったが、江戸時代に入ると寛文10年(1670年)に社殿を再興し、元禄6年(1696年)に神殿及び楽殿を新築する等、復興。元禄14年(1701年)に四組木綿手繈懸用の特許状を得ると、以後社勢が盛んになり社地を拡張した。

明治時代に入ると、明治6年(1873年)に村社に列せられて別府、浜脇の総社となり、大正7年(1918年)には郷社、昭和12年(1937年)には県社となった。この間、大正11年(1922年)に社殿を改築し、昭和2年(1927年)には斉殿、能楽殿を新築している。第二次大戦後、別府温泉の鎮守神である温泉神社を合祀した。現在でも4月に行われる別府八湯温泉まつりの中心となっている。

文化財

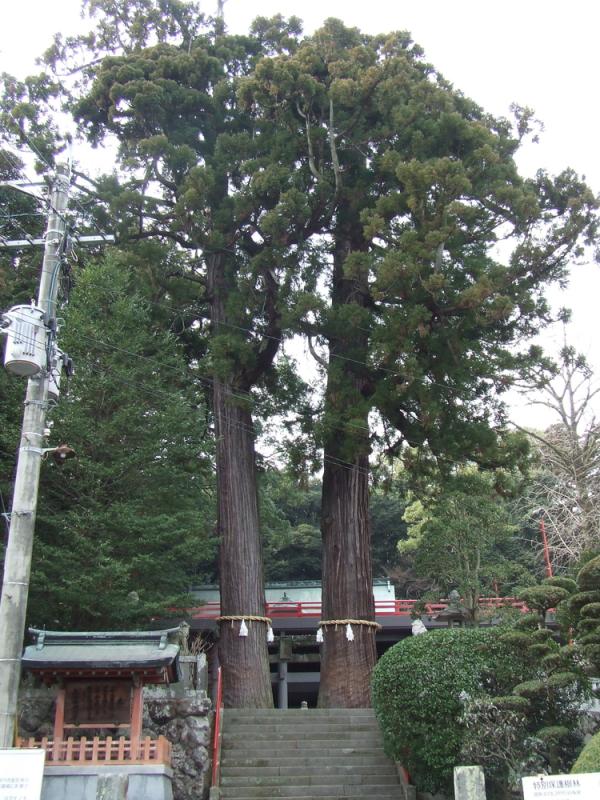

- 朝見神社のクスノキとアラカシ林 - 大分県指定天然記念物

- なお、朝見神社の森は1974年(昭和49年)3月15日に特別保護樹林に指定されている。

脚注

外部リンク

- 八幡朝見神社(公式サイト)

- 冊子『べっぷの文化財』 No.12 八幡朝見神社 (PDF) 別府市